Heureux d’avoir enfin obtenu le recensement de la population selon la date d’arrivée dans leur État — avant ou après 1971 (lire « En Inde, la chasse aux “infiltrés” » ci-dessous) —, les Assamais sont furieux de voir que les règles changent brusquement avec le CAA : tous les hindous venus après la date fatidique ne seront finalement pas expulsés ! « Mais surtout, ce CAA va créer un appel d’air pour tous les hindous qui vivent encore au Bangladesh. Nous allons être submergés ! », s’exclame M. Kustabh Gogoï, 19 ans, étudiant hindou à la Cotton University, la grande université de la capitale assamaise, rencontré avec ses amis dans une des manifestations quotidiennes organisées à Guwahati en décembre dernier, auxquelles la quasi-totalité de la population de l’Assam semble avoir apporté son soutien. Même s’ils sont conscients des problèmes rencontrés lors de la mise en place du Registre national des citoyens (NRC), les manifestants continuent d’en revendiquer l’utilité. « Nous sommes pour le NRC, mais contre le CAA ! », résume M. Mukunda Madhav, un ami de M. Gogoï, tandis que la foule scande en assamais : « Nos tribus ! Notre terre ! Nos droits ! Rien ne sera donné aux étrangers ! » Tous portent le gamusa, une écharpe de coton rouge et blanc, symbole de la défense de la culture assamaise.

Dans le reste de l’Inde, la révolte contre le CAA repose sur son caractère antiséculier (secular) — un terme trop rapidement traduit par « laïque » : si le sécularisme indien ressemble en effet à la laïcité française par l’égale distance que l’État doit conserver avec toutes les religions, les pouvoirs publics indiens sont tout sauf imperméables aux religions. L’État possède des écoles et des universités religieuses, et ses fonctionnaires ont le droit d’afficher tous les signes religieux qu’ils désirent. Sans parler des collégiens et des lycéens…

En établissant une différence de traitement entre les musulmans et les hindous, le CAA constitue pour ses détracteurs une entorse grave à cette « égale distance » constitutive du sécularisme cher aux pères de l’indépendance. D’autant plus que, derrière le discours officiel — « offrir l’asile aux hindous persécutés » des pays voisins —, tout le monde comprend qu’il s’agit d’une nouvelle attaque antimusulmane, qui vient après la mise au pas du Cachemire (2), l’autorisation donnée par la Cour suprême de construire un temple hindou à la place de la mosquée d’Ayodhya, dans l’Uttar Pradesh, détruite par des fanatiques hindous (3), et s’inscrit plus généralement dans le climat antimusulman que le BJP fait régner depuis son arrivée au pouvoir.

La Jamia Millia Islamia, la grande université musulmane de New Delhi, a ainsi été le théâtre des manifestations les plus grosses, et les plus durement réprimées. Dans les autres rassemblements, les musulmans, souvent majoritaires, se retrouvent aux côtés de militants hindous « libéraux » (progressistes). « Cela fait des années que la situation est mauvaise pour nous, explique M. Shehbaz Ali Ahmed, qui prépare un MBA en management international, rencontré dans une manifestation devant le Jantar Mantar, un observatoire au centre de New Delhi. Et depuis que Modi est au pouvoir, c’est encore pire. Tous les jours, on voit des vidéos qui montrent des musulmans se faire lyncher parce qu’ils transportaient des vaches (4). Jusqu’à présent, on n’avait pas réagi, mais là, avec le CAA, ils attaquent la Constitution ! » Quelques mètres plus loin, M. Hemanta Karshek Mahanta, jeune doctorant hindou de 26 ans, brandit une pancarte appelant au retrait du CAA. « Je suis contre le CAA, et contre le NRC aussi. Tous deux participent de cette politique du BJP visant à focaliser l’attention du peuple sur les musulmans pour faire oublier le désastre économique dans lequel ce gouvernement nous a plongés depuis cinq ans. » Sur sa pancarte, on peut aussi lire : « #NotInMyName » (« Pas en mon nom »).

Les mobilisations en Assam et ailleurs feront-elles reculer le gouvernement ? Rien n’est moins sûr. Car M. Modi dispose du soutien sans faille de pans importants de la population, largement gagnée à sa propagande. « Les musulmans étaient en train de devenir trop nombreux, ils commençaient à se sentir plus forts que nous, nous explique Sunitha, enseignante d’anglais à Noida, la banlieue sud de New Delhi, habitée par les classes moyennes hindoues. Modi les a remis à leur place, et nous pouvons à nouveau être fiers d’être indiens ! » Quant au CAA, « c’est le rôle de l’Inde d’offrir un refuge aux hindous », soutient son mari, ancien colonel d’infanterie. « Si les musulmans se sentent persécutés en Inde, ils peuvent se réfugier au Pakistan ou au Bangladesh. Mais les hindous qui sont persécutés dans ces pays-là, où peuvent-ils aller ? »

Loin de rejoindre massivement les rangs des manifestants, la population musulmane fait le gros dos en se persuadant que la Constitution la protège, malgré les dérives avérées de la police et de la justice. Tous les jours, de nouvelles vidéos — circulant notamment sur WhatsApp, dont les Indiens sont de grands utilisateurs — montrent la violence de la répression policière dans les quartiers musulmans qui osent se rebeller contre le CAA. « Je préfère rester chez moi pour ne pas avoir de problèmes », nous confie M. Mohammed Muntzim, jeune médecin à Lucknow, la capitale de l’Uttar Pradesh.

Dans cet État du Nord fortement peuplé (deux cents millions d’habitants), où l’islam est la religion de 20 % de la population, de nombreuses manifestations ont eu lieu, entraînant certains dégâts matériels, mais surtout une répression policière particulièrement violente dans des villages et des quartiers à majorité musulmane. Louant le courage de la police, le chef de cet État, M. Ajay Singh Bisht, dit Yogi Adityanath, un religieux hindou extrémiste élu sous l’étiquette du BJP, a promis de « faire payer aux casseurs les dommages qu’ils ont causés ». Effrayés par ces propos, des notables musulmans de la ville de Bulandshahr ont lancé une collecte qui, en quelques jours, a dépassé le coût estimé des dégâts. Et se sont empressés de remettre l’argent au religieux courroucé. « Les musulmans n’ont malheureusement pas l’habitude de s’organiser politiquement pour défendre leurs droits, constate M. Asaduddin Owaisi, député d’Hyderabad (une grande métropole du sud du pays, marquée par une présence musulmane très ancienne), à la tête d’un des rares partis musulmans de l’Inde. Pendant des décennies, ils ont voté pour le Parti du Congrès, qui se disait séculier. Mais en réalité, cela fait longtemps que ce parti a cessé de les défendre face aux attaques du BJP ! »

Disposant d’une majorité absolue au Parlement (303 sièges sur 543) et d’un soutien fort de la population, le BJP n’a aucune intention de reculer sur le CAA. Ni peut-être sur un NRC étendu à tout le pays, qui pourrait être combiné avec l’enquête nationale pour le recensement de 2021, censé débuter en avril 2020. Sans forces politiques organisées pour les défendre, divisés en raison de différences régionales et d’un système de castes très marqué (5), ayant perdu toute confiance dans la police et dans la justice, les deux cents millions de musulmans de l’Inde s’apprêtent à faire face à cette nouvelle attaque. « Moi, je ne risque rien, j’ai déjà préparé tous mes documents pour prouver que ma famille était installée en Inde avant 1950 », se persuade M. Jamil X., entrepreneur de 45 ans rencontré à Jamia Nagar, un des quartiers de New Delhi où ne vivent que des musulmans. Une anxiété que nous confirme Raj Kamal Jha, romancier (6) et rédacteur en chef de l’Indian Express, le grand quotidien libéral anglophone : « Dans plusieurs régions du pays, mes correspondants me décrivent comment d’innombrables familles sont en train de rassembler les preuves de leur droit à vivre en Inde. La peur et l’incertitude sont partout palpables. »

Pierre Daum

Journaliste.

Notes

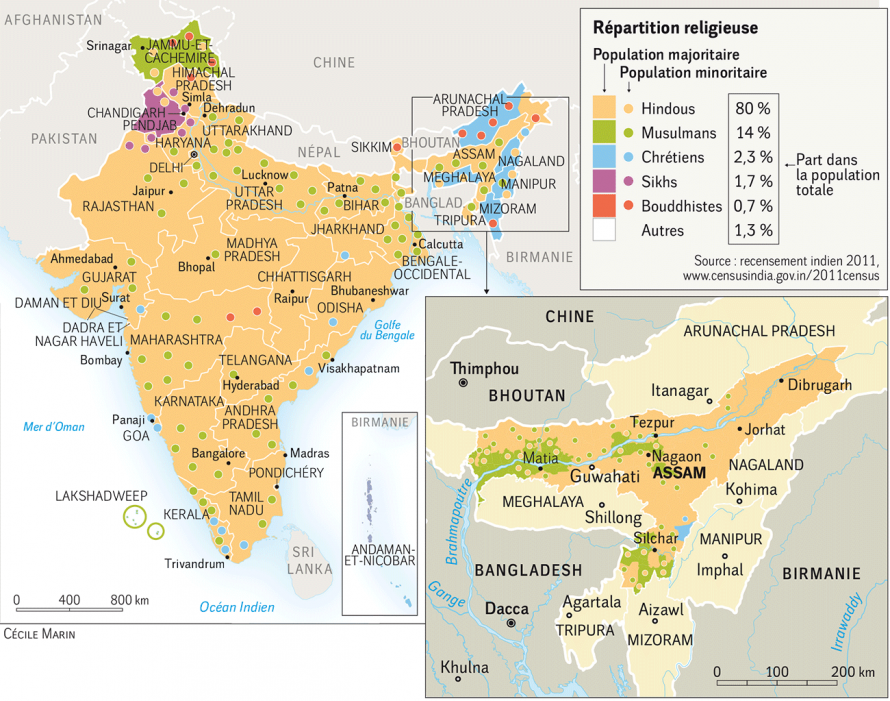

(1) L’Inde compte 80 % d’hindous, 14 % de musulmans, 2,3 % de chrétiens, 1,7 % de sikhs, 0,7 % de bouddhistes, 0,4 % de jaïns et 0,005 % de parsis.

(2) Lire Vaiju Naravane, « Au Cachemire, l’hindouisme sabre au clair », Le Monde diplomatique, octobre 2019.

(3) En novembre 2019, la Cour a condamné la destruction en 1992 de la mosquée (édifiée en 1528) et les exactions commises alors contre les musulmans (deux mille morts), mais a donné l’autorisation de la remplacer par un temple.

(4) Lire Naïké Desquesnes, « Lynchés au nom de la vache sacrée », Le Monde diplomatique, février 2016.

(5) Dans certaines régions de l’Inde, la société musulmane est organisée en trois groupes sociaux fortement hiérarchisés — bien que différents des castes hindoues : ashrâf, ajlâf et arzâl, eux-mêmes divisés en sous-groupes.

(6) Raj Kamal Jha, Elle lui bâtira une ville, Actes Sud, Arles, 2016 ; The City and the Sea, Penguin India, New Delhi, 2019.

En Inde, la chasse aux « infiltrés » - Le gouvernement de Narendra Modi intensifie sa politique antimusulmane

Dans l’État de l’Assam, un camp doit bientôt accueillir les « migrants illégaux » déchus de la citoyenneté indienne. Si, parmi eux, les hindous sont plus nombreux que les musulmans, les premiers peuvent acquérir la nationalité et échapper ainsi à la rétention grâce à une loi votée à l’initiative du gouvernement de M. Narendra Modi.

On nous avait prévenu que l’endroit n’était pas simple à trouver. Parti aux premières lueurs de l’aube de Guwahati, la capitale politique, culturelle et commerciale de l’Assam, nous roulons deux heures vers l’ouest en longeant la rive gauche du Brahmapoutre, ce fleuve puissant venu de l’Himalaya qui se jette dans le golfe du Bengale, côté Bangladesh. Situé dans l’extrême nord-est de l’Union indienne, l’Assam est l’un des plus petits des 29 États fédérés — à peine 35 millions d’habitants sur 1,35 milliard, soit 2,6 %. Après une centaine de kilomètres bordés d’une campagne chaotique et de plus en plus bétonnée, un panneau indique le village de Matia, sur la droite.

La veille, le jeune anthropologue de Guwahati qui devait nous servir de guide s’est brusquement désisté. « Je suis désolé, c’est trop dangereux ! La police est partout. Si je me fais prendre aux abords du camp à accompagner un journaliste, je peux me retrouver en prison, ma vie sera foutue ! » Conduit par Mahmudul, un enseignant musulman que nous récupérons à Matia — et qui demande que son nom ne soit pas cité —, nous avançons un peu plus loin encore en direction du fleuve. Soudain, sur la gauche, au milieu d’un grand bois, se dresse un vaste ensemble de bâtiments en construction entourés d’une immense enceinte de béton rouge d’une dizaine de mètres de hauteur. Cette enceinte est doublée d’un second mur, légèrement moins haut, surmonté de barres de fer destinées à accueillir des rouleaux de fil barbelé. Entre les deux, des miradors peints en jaune sont disposés tous les cent mètres. La surface totale correspond à « sept terrains de football », précise notre guide. Il s’agit du tout nouveau camp de détention destiné aux exclus du Registre national des citoyens (NRC, en anglais) de l’Assam, un registre qui n’existe pour l’instant que dans cet État.

En août 2019, la Cour suprême de l’Inde a publié la liste : 1,9 million de personnes se sont retrouvées brusquement privées de leur nationalité et de tous leurs droits, menacées d’une expulsion immédiate. Pour les Assamais, il s’agit de « migrants illégaux » du Bangladesh voisin qui sont donc « naturellement » voués à « rentrer chez eux » — « to be deported ». Le gouvernement de Dacca a immédiatement déclaré que son pays n’accepterait de recevoir ces « migrants » que si New Delhi apportait la preuve de leur nationalité bangladaise. En attendant de la trouver, les exclus — hommes, femmes et enfants — seront placés en détention provisoire. D’où ce premier camp de Matia, dont l’achèvement est prévu avant le début de la mousson, en juin prochain. Une dizaine d’autres sont en projet. Cette preuve étant en réalité impossible à fournir, et ces gens n’ayant aucune envie de partir, leur destin est de finir leurs jours dans ces camps. Une perspective qui semble n’émouvoir pas grand monde dans l’Assam.

« Si le Bangladesh ne les reprend pas, ils doivent aller dans ce camp, soutient d’une voix posée M. Panindra Das, fermier aisé d’une soixantaine d’années au visage très doux, que nous rencontrons à Gopalpur, un village hindou situé à trois kilomètres de là. Et surtout, le gouvernement doit prendre soin de séparer les hommes des femmes ! Sinon, ils vont faire des enfants, et le problème ne fera qu’augmenter. » Même son de cloche chez les paysans du village musulman d’à côté. « Les migrants illégaux sont des êtres humains, nous ne pouvons pas les tuer, explique M. Jalbahar Ali, propriétaire d’un rickshaw qui lui rapporte les quelque 200 roupies quotidiennes (2,50 euros) nécessaires à la survie de sa famille — en plus de son lopin de terre. Mais ils sont illégaux, ils doivent donc être séparés de la population. C’est bien de les mettre dans des camps. En revanche, ils doivent travailler, parce que ce n’est pas à nous de les nourrir. »

Le gouvernement central, quant à lui, présente Matia comme un centre de détention modèle, fondé sur des « principes d’humanité », doté « d’un hôpital, d’une école et d’un terrain de jeu pour les enfants ». « C’est vrai que nous possédons le plus beau camp de l’Asie ! », lance M. Das avec fierté. Pour 350 roupies par jour (3,75 euros, soit deux fois le salaire minimum), de nombreux villageois des environs travaillent sur ce chantier.

Même si aucun chiffre concernant la religion de ces « sans nationalité » n’a été fourni par les autorités, tout le monde s’accorde pour estimer à deux tiers le nombre d’hindous et à un tiers celui des musulmans ; des proportions conformes à la composition de l’Assam, qui compte 34 % de musulmans, l’un des taux les plus élevés de l’Inde (14 % au niveau national). Lors du recensement, tous les dix ans, chacun est invité à indiquer sa religion, mais pas sa nationalité. La proportion importante d’hindous parmi les exclus a surpris tout le monde, tant l’idée est largement partagée que ces « migrants illégaux » viennent du Bangladesh et sont donc forcément musulmans. Créé en 1971, après sa séparation violente avec le Pakistan, le Bangladesh a inscrit l’islam — que pratique 90 % de sa population — comme religion d’État dans sa Constitution en 1988 (1).

Furieux du nombre élevé d’hindous parmi les exclus, le gouvernement de M. Narendra Modi, qui mène depuis bientôt six ans une politique ouvertement antimusulmane (2), s’est précipité pour faire passer un vieux projet d’amendement du code de la citoyenneté. Celui-ci accorde la nationalité à tous les hindous qui déclareraient être entrés illégalement en Inde pour fuir des persécutions religieuses au Pakistan, en Afghanistan et… au Bangladesh. Cela permet de facto à tous les hindous exclus du NRC de le réintégrer. Et de réserver les camps de détention aux musulmans.

Voté le 11 décembre 2019, entré en vigueur le 10 janvier 2020, ce Citizenship Amendment Act (CAA) a provoqué une vague de protestations dans l’ensemble du pays, mais pas toujours pour les mêmes raisons (lire « La question identitaire déchire le pays » ci-dessus). « L’Inde d’aujourd’hui, c’est l’Allemagne de 1933 !, affirme d’un ton angoissé Mme Huma Kidwai, figure de l’intelligentsia musulmane, athée et de gauche, qui vit à Hyderabad, dans le sud de l’Inde. Il suffit de remplacer “juifs” par “musulmans”. » Même dénonciation inquiète de la part de M. Harsh Mander, un ancien haut fonctionnaire devenu militant pour les droits humains, que nous rencontrons à New Delhi : « Notre premier ministre Narendra Modi est issu d’un mouvement idéologique quasi centenaire, le RSS [Rashtriya Swayamsevak Sangh — Organisation nationale des volontaires], dont les fondateurs admiraient publiquement Adolf Hitler et le fascisme européen. L’assassin de Gandhi avait baigné dans cette idéologie. Alors que le Mahatma voulait une Inde séculière, où chaque religion serait protégée et respectée de manière égale, l’objectif du RSS a toujours été et continue d’être une Inde hindoue, dans laquelle les musulmans et les chrétiens sont des citoyens de seconde zone. »

Un afflux migratoire qui n’a jamais cessé

Pour comprendre comment les Assamais en sont arrivés à ne voir aucun problème à enfermer des centaines de milliers d’êtres humains pour le reste de leur vie, un peu d’histoire et de géographie s’imposent. Riche en terres fertiles et longtemps peu habitées, l’Assam se situe dans une sorte d’excroissance de l’Inde, qui entoure le Bangladesh. En 1947, au moment de l’indépendance et de la partition du pays sur une base religieuse, l’immense Bengale fut coupé en deux : l’Ouest, majoritairement hindou, revint à l’Inde (Bengale-Occidental) et l’Est au Pakistan, ce « Pakistan oriental » — et futur Bangladesh — majoritairement musulman. Mais l’Assam, situé encore plus à l’est, fut rattaché à l’Inde.

De l’État d’Assam au sous-continent, une mosaïque religieuse

Cécile Marin

Vingt-quatre ans plus tard, les Pakistanais orientaux (qui sont en fait des Bengalis) obtiennent leur indépendance au cours d’une guerre particulièrement violente (au moins un million de morts) contre le pouvoir central pakistanais. Le 25 mars 1971 devient la date officielle de la création du Bangladesh, même si le conflit dure encore plusieurs mois. « Nous sommes dans une région très fluide, qui n’a pas connu de frontières pendant très longtemps, rappelle Mirza Zulfiqur Rahman, spécialiste assamais des mobilités et des violences transfrontalières. Au XIXe siècle et au début du XXe, le colonisateur britannique a fait venir des fonctionnaires et des ouvriers bengalis, hindous et musulmans, qui déjà furent considérés comme des étrangers par les tribus peuplant alors la vallée du Brahmapoutre, et dont la langue commune est l’assamais. » La guerre de 1971 a provoqué un exode de populations fuyant les violences — plusieurs millions de personnes, toutes religions confondues —, sans qu’on sache combien sont retournées chez elles une fois la paix revenue. « Quoi qu’il en soit, le mouvement migratoire a continué dans les décennies suivantes, notamment parce que l’Assam a toujours eu plus de terres disponibles que le Bangladesh. » Et aussi parce que rien n’a jamais été entrepris pour lutter contre la porosité naturelle de la frontière.

En 1979, à l’occasion d’élections locales, les Assamais découvrent que, dans certains districts, les listes électorales ont brusquement doublé de volume. « Les gens se sont mis à avoir très peur d’être submergés par tous ces étrangers, et que leur langue et leur culture disparaissent », explique le professeur Hiren Gohain, 81 ans, grande figure de l’intelligentsia de Guwahati (3). Massacres de villageois, violences contre l’État : le « mouvement assamais » dure six ans (855 militants meurent sous les balles des forces de l’ordre), pour aboutir en 1985 à l’accord de l’Assam : en échange de la paix, New Delhi s’engage à recenser tous les Bangladais venus après le 25 mars 1971 et à les renvoyer chez eux. « Il s’agissait d’un compromis. Beaucoup d’Assamais auraient préféré une date antérieure », poursuit le diplômé de Cambridge, devenu professeur de littérature anglaise à l’université de Guwahati. Sauf que le gouvernement indien n’a en réalité rien entrepris. Plusieurs décennies se sont écoulées. Ces « migrants illégaux » se sont installés et ont fondé des familles, accroissant le sentiment des Assamais d’avoir été floués.

Pas de registre fiable de la population

Des violences ont alors repris, et lorsque, en 2013 (un an avant l’arrivée au pouvoir de M. Modi), la Cour suprême a enfin imposé au gouvernement central d’organiser ce recensement, ils y ont vu la solution tant attendue à leurs problèmes. L’opération, qui a duré cinq ans, s’est heurtée à deux problèmes majeurs : la retranscription toujours incertaine des patronymes, source d’erreurs sans fin, et surtout l’absence de données fiables. « On peut comprendre qu’un pays moderne veuille connaître la liste précise de ses ressortissants, remarque Sanjib Baruah, professeur de science politique au Bard College à New York et auteur de nombreux ouvrages sur cette région de l’Inde, dont il est originaire (4). Sauf que, contrairement à des pays comme la France, qui ont entrepris depuis plusieurs siècles de distinguer clairement leurs nationaux des étrangers qui vivent sur leur sol, l’Inde ne dispose d’aucune base de données, ni informatique ni papier, pour savoir qui est indien et qui ne l’est pas. Peu d’Indiens possèdent ne serait-ce qu’un acte de naissance. » Chacun s’est retrouvé sommé de produire toutes sortes de documents prouvant l’installation de sa famille dans l’Assam avant la date fatidique du 25 mars 1971. Dans ce chaos du NRC, où les plus malins arrivent à se procurer de faux papiers, « ce sont les paysans les plus pauvres qui ont eu le plus de difficultés, et beaucoup de personnes exclues du NRC l’ont été injustement », dénonce M. Syed Burhanur Rahman, un important avocat assamais — et musulman. Sans parler de ceux qui ne se sont même pas présentés aux bureaux d’enregistrement, sachant qu’ils n’avaient aucune chance d’être acceptés.

Qu’à cela ne tienne : la plupart des Assamais continuent de penser que le NRC est une bonne chose et que les erreurs vont être corrigées dans les prochains mois. Et que fait-on des exclus ? « Le gouvernement nous a toujours dit qu’il allait les renvoyer chez eux, répond Mme Taralim N., une jeune femme à l’allure très moderne qui travaille comme responsable des relations publiques dans une entreprise de services informatiques. Si le Bangladesh n’en veut pas, ce n’est pas mon affaire, c’est au gouvernement de s’en occuper ! » Quitte à les enfermer dans des camps ? « Oui, je n’ai aucun problème avec ça ! », lance-t-elle avec un grand sourire. « Cela peut apparaître comme un manque d’humanité de la part de mes concitoyens, admet Gohain, qui se revendique « libéral » (progressiste), anti-RSS et pro-NRC. Mais à ce sentiment d’être méprisés depuis des décennies par Delhi s’ajoute une vraie angoisse économique : nous avons deux millions de paysans sans terre et un taux de chômage de 15 %. Les gens sont pris dans une lutte pour survivre. » « Et attention !, souligne le professeur Baruah, la majorité des Assamais ne font pas de distinction entre “illégaux” hindous et “illégaux” musulmans. »

Cette absence de distinction est peut-être moins claire que ne le pense le professeur. Lors des dizaines d’entretiens menés dans cet État, nombreux sont nos interlocuteurs à affirmer en effet que « cela n’a rien à voir avec la religion ». Ils veulent le renvoi (ou l’internement) « des Bangladais, hindous comme musulmans », tandis que les « Bengalis » (venus à l’époque de la colonisation britannique) ont le droit de rester — d’autant plus qu’ils ont effectué un énorme effort d’assimilation et revendiquent aujourd’hui l’assamais comme leur langue maternelle. Mais derrière ce discours consensuel se cache souvent la conviction que « Bangladais » égale « musulman ». « Les étrangers, ce sont les Bangladais, explique M. Pranjit Sandilya, le patron (hindou) d’une sympathique guest house du centre-ville de Guwahati. Ils sont misérables, ils sont venus par millions chercher une vie meilleure chez nous. Malheureusement, il se trouve que ces gens sont musulmans. Donc ils ont plusieurs femmes, ils font des dizaines d’enfants. C’est normal que nous nous sentions menacés, non ? »

Cette représentation est très répandue en Inde, bien qu’elle soit en contradiction totale avec la réalité. « La polygamie concerne 0,006 % des musulmans, et leur taux de fertilité s’élève à 2,7, contre 2,3 pour l’ensemble de la population, précise Amir Ullah Khan, professeur d’économie à l’université Nalsar à Hyderabad. Cette différence de taux s’explique par le fait qu’ils appartiennent à la couche la plus pauvre du pays. Dès qu’ils s’élèvent économiquement, leur nombre d’enfants diminue. »

« Le public hurlait de plaisir »

Pour Sadiq Naqvi, correspondant local du Hindoustan Times — et musulman —, « quand les gens dans la rue vous disent “migrants illégaux”, ils ont l’image du musulman avec sa calotte sur la tête, même s’ils vous affirment le contraire. Quant aux “vieux” musulmans, ceux amenés par les Britanniques, ils soutiennent aussi le NRC et l’expulsion des “nouveaux”, parce qu’ils se voient comme le bon grain qu’il faut séparer de l’ivraie. Ils pensent que, après cela, ils ne seront plus en butte au racisme et pourront à nouveau marcher la tête haute ».

Cette confusion est entretenue dans toute l’Inde par les leaders du Bharatiya Janata Party (BJP, Parti du peuple indien), la vitrine politique du RSS, au pouvoir à New Delhi sous la direction de M. Modi. Depuis des décennies, ce parti utilise dans ses discours la rhétorique des « infiltrés », comparés à des « termites » qui rongeraient le pays de l’intérieur, et mis dans le même panier que les « terroristes ». Tout le monde comprend qu’il s’agit des musulmans, même si ces orateurs répètent à l’envi que « les musulmans n’ont pas à s’inquiéter ». Dans l’Assam, le BJP a remporté les élections locales de 2016 grâce à ce discours. « Lors de la campagne, se rappelle M. Sumit Baruah, un jeune urbaniste de Guwahati, leurs candidats criaient dans le micro qu’ils allaient “traquer tous les infiltrés bangladais de l’Assam” et les renvoyer chez eux. Le public hurlait de plaisir. »

Le BJP accuse le Parti du Congrès, qui a dominé la scène politique indienne pendant presque soixante-dix ans, d’avoir octroyé des droits spécifiques aux musulmans en échange de leur bulletin de vote. Dans sa version assamaise, l’accusation porte sur l’utilisation des « migrants » comme vote bank (réserve électorale) à travers la distribution de « millions » de cartes d’électeurs. Un discours repris aujourd’hui comme une vérité absolue par la plupart des personnes que nous avons rencontrées.

Arrivé au pouvoir après le lancement du NRC dans l’Assam par la Cour suprême, M. Modi voit dans ce registre, complété par la réforme du CAA, un instrument d’une redoutable efficacité pour atteindre son but : une Inde débarrassée de ses musulmans. Malgré les immenses difficultés techniques rencontrées au cours de cette première expérience, son très puissant bras droit, le ministre de l’intérieur Amit Shah, a annoncé qu’il comptait étendre l’exercice du NRC à l’ensemble du pays. Avec une date butoir pouvant remonter jusqu’au 26 janvier 1950, date de l’adoption de la Constitution. Dans toute l’Inde, les pouvoirs publics commencent à envisager la construction de camps de détention.

Pierre Daum

Journaliste.

Notes

(1) Lire Jean-Luc Racine, « Le péril djihadiste gagne le Bangladesh », Le Monde diplomatique, décembre 2016.

(2) Lire Christophe Jaffrelot, « En Inde, comment remporter les élections avec un bilan désastreux », Le Monde diplomatique, mai 2019.

(3) Dernier ouvrage paru : Hiren Gohain, Struggling in a Time Warp, Bhabani Books, Guwahati, 2020.

(4) Dernier ouvrage paru : Sanjib Baruah, In the Name of the Nation : India and Its Northeast, Stanford University Press, 2020.

Europe Solidaire Sans Frontières

Europe Solidaire Sans Frontières

Twitter

Twitter Facebook

Facebook