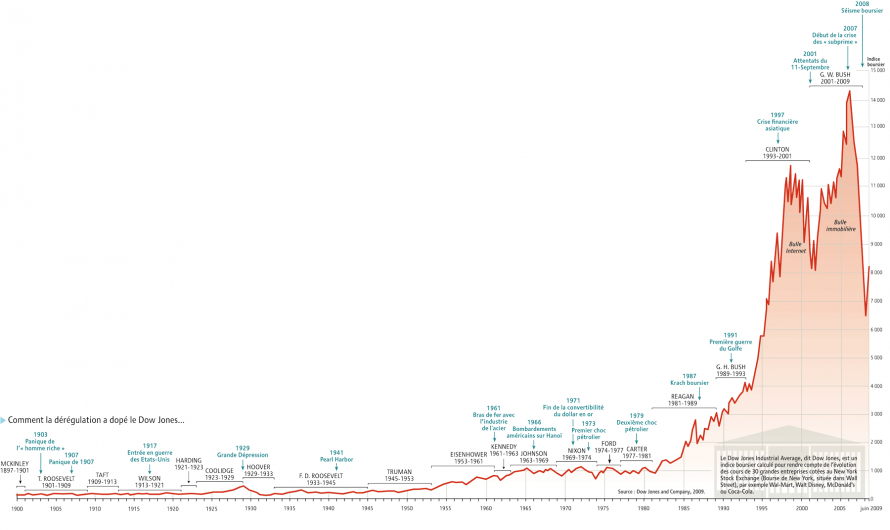

Comment la dérégulation a dopé le Dow Jones...

Depuis qu’il existe comme système, le capitalisme a toujours connu les crises. Mais, pendant longtemps, il a baigné dans un environnement de petite production (paysannerie, artisanat, etc.) qui freinait la propagation des fluctuations. La grande crise américaine de 1929 fut celle d’un bond en avant de l’instabilité, dû au passage brutal d’un monde de petits producteurs à la prépondérance du salariat. Avec la régulation fordiste (instaurée après 1945) il s’agissait précisément de combattre la chute de l’activité lors des récessions, et, pour cela, de soutenir temporairement la demande globale, notamment par le soutien des salaires.

La longue expansion des « trente glorieuses » (1946-1974) fut alimentée en Europe et aux Etats-Unis par les taux de profit élevés alors constatés, taux d’une phase de rattrapage après les destructions de capital fixe (Europe) ou les retards dans son renouvellement (Etats-Unis) enregistrés de 1914 à 1945. Mais, l’effet de rattrapage épuisé, et les résistances sociales augmentant, les taux de profit entamèrent leur chute à partir de la seconde moitié des années 1960.

De l’économie de production à l’économie financière, le grand écart

Le fordisme fut accepté par les capitalistes tant que les taux de profit étaient élevés. Or ils atteignirent leur plus bas niveau au début des années 1980. La réduction des salaires devint l’objectif, et le fordisme fut démantelé. Nous sommes alors entrés dans une nouvelle ère de mondialisation. Celle du salariat d’abord – et c’est une différence avec la première mondialisation capitaliste du dernier tiers du XIXe siècle, portant sur les échanges. Une deuxième différence concerne non pas l’ampleur mais le contenu de la financiarisation : au XIXe siècle, les abondants flux mondiaux de capitaux étaient surtout constitués de prêts à des Etats alors qu’ils concernent actuellement surtout des actionnaires, des fonds d’investissement et l’interpénétration entre finance et économie réelle.

Les taux de profit se sont redressés, mais l’instabilité a augmenté. En effet, le capitalisme navigue entre deux gouffres : l’effondrement, s’il n’est pas assez encadré, ou l’étouffement, s’il l’est trop. Mais la destruction du fordisme n’a pas supprimé la réalité qui lui a donné naissance – l’extension du salariat. La révolution conservatrice s’opposant farouchement à l’augmentation des salaires, comment assurer le maintien d’une demande globale en cas de récession débutante ? Le modèle appliqué aux Etats-Unis a consisté à miser sur l’épargne des ménages (de plus en plus réduite) et leur endettement pour soutenir leur dépense.

Déjà au XIXe siècle, des crises à répétition

Ce nouveau modèle est explosif : la chute du taux d’épargne des ménages a pour contrepartie le financement de l’économie américaine par l’étranger ; la hausse continue de leur taux d’endettement n’a été qu’une fuite en avant débouchant sur une crise de surendettement. Les montages financiers visant à transmettre les créances douteuses circulent à l’échelle planétaire. Les échéances sont repoussées, mais au prix de l’aggravation des déséquilibres. Ce modèle donne l’illusion que les banques centrales peuvent gouverner et sauver l’économie par le maniement des taux d’intérêt et les crédits faciles. Mais il pousse à la spéculation visant à faire des plus-values sur n’importe quel actif. Dès lors, l’économie des Etats-Unis navigue de bulle en bulle, passant d’Internet à l’immobilier, puis aux matières premières, transmettant au monde ses propres fragilités.

L’éclatement de la bulle immobilière a des effets particulièrement graves, car deux crises s’entretiennent l’une l’autre. L’une, qui touche l’économie réelle et peut durer longtemps, concerne la construction. L’autre, financière, est redoutable parce qu’elle atteint les plus importantes banques du monde. L’effet principal de la crise financière est la restriction de crédits, qui frappe les entreprises américaines mais surtout les ménages, qu’il s’agisse des crédits hypothécaires ou de ceux destinés à la consommation. N’oublions pas l’effet richesse, qui postule un impact négatif sur la consommation de la baisse de la valeur du logement possédé. Or la consommation occupe une place exceptionnelle aux Etats-Unis : sa défaillance pourrait transformer une récession en dépression, américaine d’abord, puis mondiale.

Isaac Johsua

Sur la Toile

Association Recherche et régulation :

http://webu2.upmfgrenoble.fr/lepii/regulation/

Ressources en économie critique :

http://hussonet.free.fr/ecocriti.htm

Ressources sur l’économie de la mondialisation :

http://hussonet.free.fr/mondiali.htm

Bibliographie :

Isaac Johsua, La Grande crise du XXIe siècle. Une analyse marxiste, La Découverte, 2009.

Isaac Johsua, Une trajectoire du capital. De la crise de 1929 à celle de la nouvelle économie, Syllepse, 2006.

• « L’Atlas Un monde à l’envers » • 2009

1 | De nouveaux rapports de forces internationaux • pages 12 et 13

Cartographie : Philippe Rekacewicz, Cécile Marin et Emmanuelle Bournay avec le concours de Laura Margueritte, Agnès Stienne, Riccardo Pravettoni et Nieves López Izquierdo

La géopolitique mondiale est sens dessus dessous. Comment s’y orienter, comprendre les mutations en cours, dégager de nouvelles grilles de lecture ? A ces questions, l’Atlas du « Monde diplomatique » apporte des réponses, grâce à son approche à la fois globale et précise.

Paru en 2009, cet ouvrage de référence présente sur chacune de ses 87 doubles pages un texte synthétique émanant d’un spécialiste (économiste, politologue, environnementaliste…) accompagné de cartes et graphiques inédits.

Europe Solidaire Sans Frontières

Europe Solidaire Sans Frontières

Twitter

Twitter Facebook

Facebook