Thinzar Shunlei Yi vient d’avoir 30 ans. Depuis mars dernier, la jeune femme vit cachée. Loin de sa famille et de ses amis. Elle est recherchée par la junte birmane pour son engagement militant et son opposition à la prise de pouvoir par les militaires le 1er février 2021. Ce jour-là, le général Min Aung Hlaing, à la tête de l’armée, décidait de mettre fin à une parenthèse démocratique d’une décennie. L’armée arrêtait alors Aung San Suu Kyi, la chef de l’État de fait. Dans les jours suivants, Thinzar Shunlei Yi participait à l’organisation des premières manifestations dans les rues de Rangoon, la capitale économique.

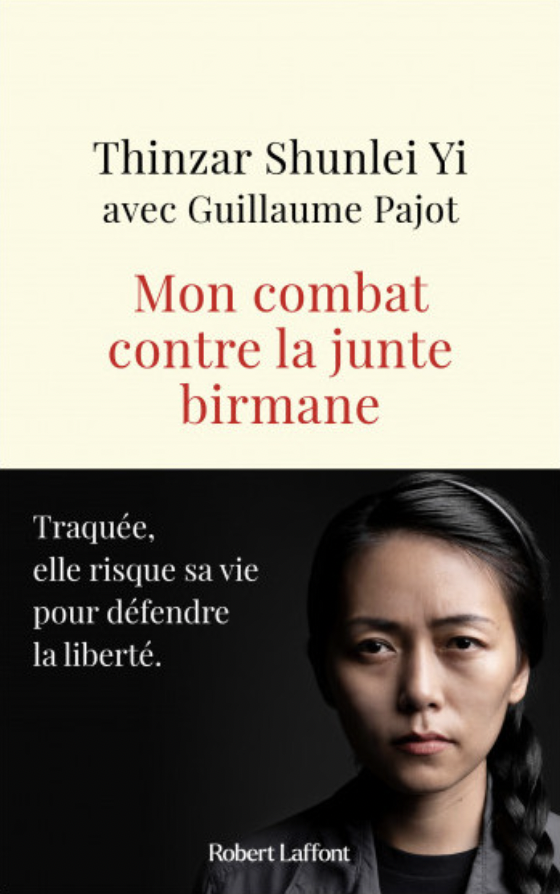

Thinzar Shunlei Yi a publié Mon combat contre la junte birmane, autobiographie écrite avec le journaliste Guillaume Pajot, chez Robert Laffont. Un témoignage du parcours peu banal d’une jeune femme élevée dans une famille de militaires et devenue militante des droits humains.

Comment allez-vous ? Comment réussissez-vous à garder le moral en dépit des violences qui se sont multipliées ces derniers mois ? Plus de 1 400 personnes ont été tuées par la junte.

Étant née et ayant grandi en Birmanie, je suis consciente de la possibilité de ce genre de tragédie. Nous sommes dans la phase suivante de la révolution et nous devons nous assurer de tenir le coup sur le long terme. Après un an, nous devons tous tenter de nous adapter pour vivre au mieux, préserver notre santé physique, mentale.

En tant que militante des droits de l’homme, je suis habituée à des difficultés liées aux mauvaises nouvelles, aux arrestations. Il y a plus quatre ans, nous avons connu la répression contre les Rohingyas [minorité musulmane de l’ouest du pays ciblée par l’armée par un nettoyage ethnique], nous n’avons pas obtenu justice, mais nous avons continué. Nous devons faire en sorte que cette révolution se poursuive. Tout le monde est impliqué, de tous les secteurs de la société.

C’est-à-dire ?

Après un an, on constate que le coup n’est pas un succès. Au sein de la population, toutes les personnes, quel que soit leur milieu social, sont prêtes à désobéir. Au sein de l’administration, de l’armée, même si les employés ne quittent pas leur emploi, ils résistent d’une manière ou d’une autre en faisant fuiter des informations vers la résistance. Au vu de la mobilisation de toutes ces personnes, le coup est un échec. Les manifestations se poursuivent un peu partout. Les gens boycottent les produits venant de la junte militaire, ne payent pas leurs factures, ou refusent d’aller à l’école. Autant de moyens utilisés pour dire qu’ils sont contre cette junte.

Certes, la junte utilise la torture physique. Mais les jeunes contestataires montrent que, même si on peut briser leur corps, leur esprit et leur détermination demeurent intacts. C’est ainsi que cette révolte se poursuit et reste active.

Pourquoi était-il important pour vous d’écrire votre biographie ?

Je voulais raconter l’histoire d’une enfant ayant grandi au sein d’une caserne, respectant l’armée et comment, en dix ans, je suis devenue une activiste des droits de l’homme. Ce livre doit être une source d’inspiration pour d’autres personnes afin qu’ils choisissent les bonnes options. Mon parcours atteste que nous sommes maîtres de nos vies.

Nous pouvons décider ce que nous devenons. Cet ouvrage a également pour but de faire en sorte que les lecteurs en France n’oublient pas ce qui se passe dans mon pays. Et qu’il faut nous soutenir et avoir de l’espoir pour nous, la génération en lutte.

Votre enfance dans une caserne et dans l’univers militaire sont-ils des atouts pour mener votre combat contre l’armée ? Cela vous donne-t-il des éléments de compréhension du système ?

Oui, en effet. Je comprends, notamment, la difficulté des soldats de base. Ils ont appris à obéir, ont rejoint l’armée, séduits par son idéologie nationaliste, et ils y trouvent des moyens de vivre et de faire vivre leur famille.

J’ai grandi dans une caserne, coupée du reste de la population. Jusqu’à mes 16 ans, je n’avais pas entendu parler des droits de l’homme ni de la démocratie. J’avais été endoctrinée par la Tatmadaw (l’armée) et son idéologie. Il a fallu repartir de zéro, que je réapprenne tout, notamment ma vision du monde.

Et puis, il a fallu que je gagne la confiance des gens. Car je représente le côté des bourreaux, de ceux responsables de la violence. Une personne qui ne peut pas comprendre les exactions, les victimes. Depuis le coup d’État, à nouveau, du fait des atrocités commises par la junte, on me considère comme une espionne. Je dois à nouveau, et toujours, prouver ce en quoi je crois.

L’armée est en Birmanie un tel poison, représente une telle toxicité que, malgré mon parcours d’activiste depuis dix ans, je demeure l’objet de soupçons du fait d’avoir grandi avec un père militaire. Que dire des soldats qui voudraient éventuellement aujourd’hui quitter l’armée ? Nous devons les rassurer en leur garantissant qu’ils peuvent, s’ils le souhaitent, rejoindre les rangs de la résistance sans être inquiétés. Leur donner également des moyens pour vivre et d’être protégé, eux et les membres de leur famille.

Vous vivez cachée dans un lieu tenu secret pour des raisons de sécurité. Comment vous y sentez-vous ?

Je ne m’y sens plus en sécurité. Il y a de plus en plus de personnes venant y trouver refuge. Des politiciens, des militants, des personnes déplacées. Ce lieu pourrait devenir une cible pour l’armée. Et je suis très inquiète. Je pense que je serai forcée de partir. Mais je suis fatiguée de fuir. Tout peut arriver. Nous, les militants, vivons au jour le jour, nous faisons le maximum chaque jour, car nous n’avons pas d’assurance sur ce qui se passera demain.

Quelles sont les différences entre le mouvement actuel et ceux de 1988 et 2007, contre des juntes précédentes ?

On a perdu tellement de vies ! Notre détermination puise dans ces vies perdues. Le pouvoir du peuple doit l’emporter. Il n’y a pas d’autre issue possible. La grande différence, c’est qu’avec les moyens technologiques nous pouvons voir, nous pouvons témoigner, communiquer avec le monde entier sur ce qui se passe. Et aucune des atrocités commises par l’armée ne peut être dissimulée. Cette révolution va au-delà de la démocratie. Il s’agit d’une refondation totale du pays. Un pays plus inclusif, avec plus de compréhension entre les personnes. Nous apprenons la confiance entre groupes ethniques et minorités religieuses. Nous pouvons parler de choses comme la situation des Rohingyas. Un sujet encore inaudible il y a trois ans.

Qu’attendez-vous de la communauté internationale ?

Elle doit prendre conscience que nous sommes plus de 50 millions d’habitants contre 400 000 militaires. Le message est clair. Il est urgent de respecter la voix de la majorité.

Christine Chaumeau

Thinzar Shunlei Yi

Abonnez-vous à la Lettre de nouveautés du site ESSF et recevez par courriel la liste des articles parus, en français ou en anglais.

Europe Solidaire Sans Frontières

Europe Solidaire Sans Frontières

Twitter

Twitter Facebook

Facebook